詐欺の手口と対策をまるっと解説!だまされないために知っておくこと【2025年最新版】

Menu

こんにちは、ixmedia編集部です!

最近、こんな画面やメッセージを見かけたことはありませんか?

-

「ウイルスに感染しました。今すぐお電話を!」

-

「このQRコードからログインしてください」

-

「あなたのアカウントに不正アクセスがありました」

一見それっぽく見えるメッセージ、

でもよく見ると――実はこれ、詐欺の可能性があります。

2025年の今も、サポート詐欺や、QRコードを使ったフィッシング(クイッシング)は、形を変えて身近に潜んでいます。

今回は、「どんな手口で来るのか」「どうやって防ぐのか」「やられてしまった時はどうするのか」まで、最新の傾向をもとにまとめました。

情報漏洩を防ぐためにも、今一度日常に潜むリスクを把握しておきましょう!

よくある詐欺①:サポート詐欺

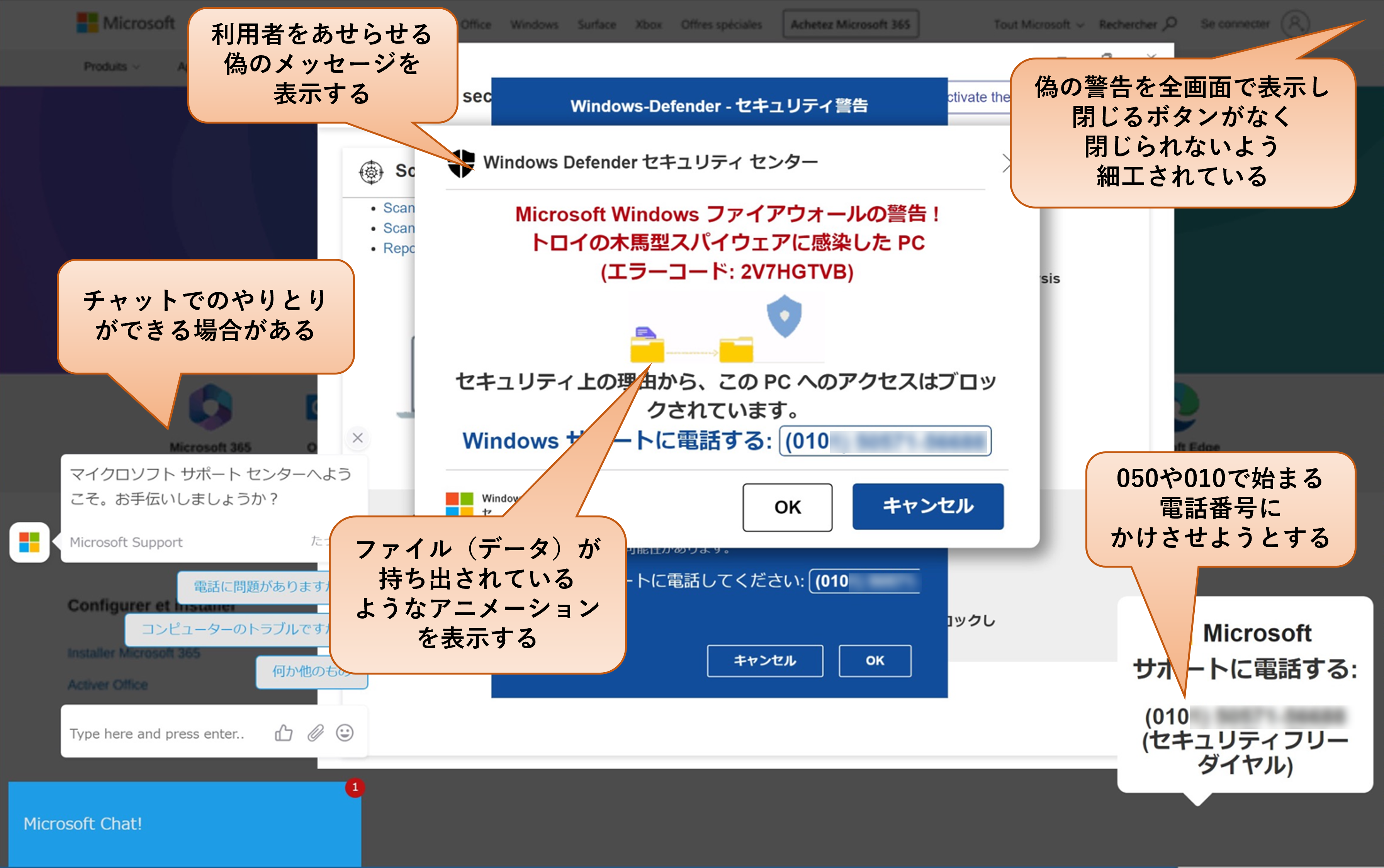

画面に「ウイルス感染」などの警告を表示し、焦らせて電話やソフトのインストールを促す手口です。

見た目が本物っぽい作りで、「あれ?これ本当かも…」と信じてしまう人も少なくありません。

気づかないうちに“詐欺のサポートセンター”に誘導されてしまうことも…!

どんなふうに起きる?

-

広告などから不審なサイトにアクセス

-

画面いっぱいに「感染警告」や「不正アクセスの検出」を表示

-

偽のサポートセンターに電話をかけさせたり、ソフトをインストールさせたりする

実在する企業ロゴやそれっぽい警告音を組み合わせ、「これは本物かも…」と思わせてくるのが特徴です。

(引用:https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/fakealert.html)

どうやって対策する?

-

ウイルス対策ソフトは“最初の盾”!しっかり入れておこう!

インストール&自動更新をONにしておけば、不審なファイル・URLを事前にブロックしてくれます。 -

“見た目がそれっぽい”に惑わされない

おかしな日本語、不自然な改行、ロゴの粗さなど、「どこかヘンじゃないか?」に気づく視点が大切です。 -

画面は信じず「閉じる」だけでOK!

電話番号が出ていても、その場でかけるのはNG。

閉じられないときは、Ctrl+Alt+Del → タスクマネージャー → ブラウザを「タスクの終了」で対処を。

それでも操作できなければ、再起動+公式サイトから確認しましょう。

▽さらに詳細を知りたい方はこちら

警察庁「サポート詐欺対策ページ」:https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/support-fraud.html

2025年最新のサポート詐欺

最近では、**AI音声を使った“偽サポート対応”**も報告されています。

電話をかけると、人間そっくりの声で案内が始まり、疑いなく指示に従ってしまう――そんな事例が増えてきているとのこと。

また、詐欺ページが本物の公式ドメインを模した1文字違いなど、ますます精巧になっています。

よくある詐欺②:QRフィッシング(クイッシング)

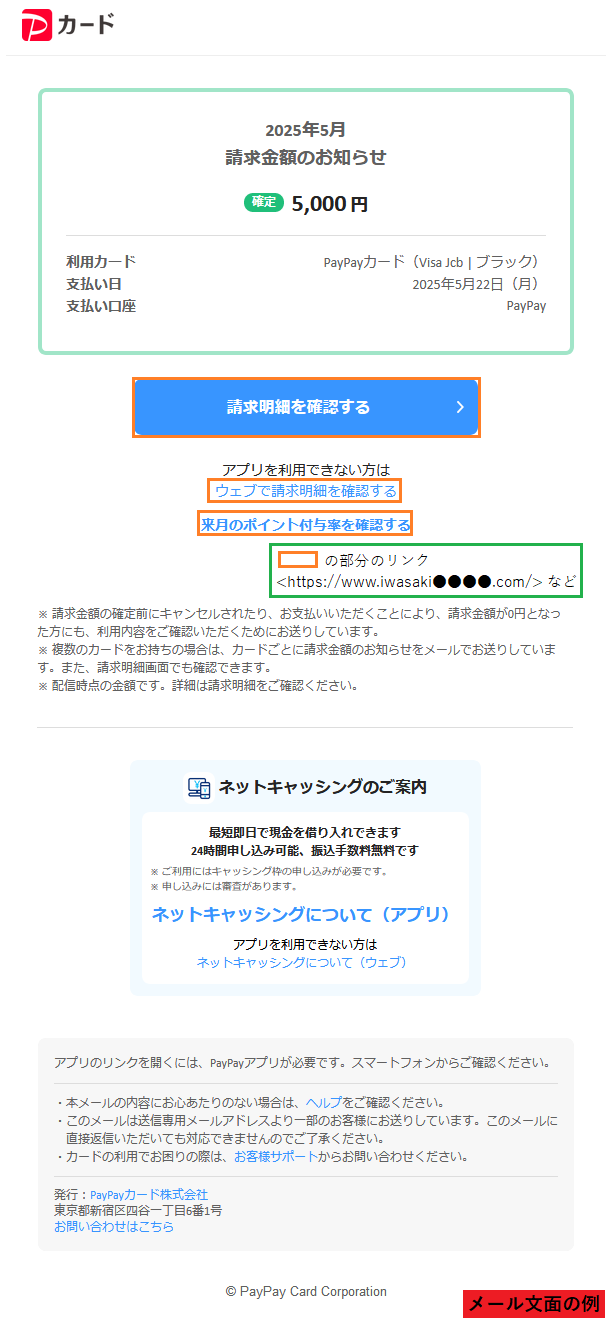

QRコードを読み取らせて、偽のログイン画面などに誘導し、個人情報を盗み取る詐欺です。

メール・ポスター・DMなど、見慣れた場所にひっそり仕込まれていることもあり、見抜くのが難しいのが特徴。

「いつものサービスっぽいから」と安心して進んでしまうと、「気づいたら落とし穴にはまってた」ということもあるので、要注意!

こんな場面に要注意!

-

メールに添付されたQRコード

-

ショートメッセージで届く「支払い確認」のリンク

-

店頭POPやポスターに貼られたQRコード

読み取ってみたら、見覚えのあるサービス画面そっくりのページに誘導されていた――

でも実はそこは偽物。入力した情報が盗まれてしまう…という仕掛けです。

PayPayカードを騙るフィッシングメール例

(引用:https://www.antiphishing.jp/news/alert/paypay_20250521.html)

どうやって対策する?

-

“見知らぬQR”は読まないのが正解

差出人が不明だったり、「至急ログイン」など急がせる言葉があるQRコードには要注意。 -

読み取ってしまっても、アクセス前にURLをチェック

正しいドメインか?短縮URLじゃないか?1文字違いじゃないか?

――“一呼吸”置いて確認を徹底しましょう。 -

公式サイト・アプリから開き直す

よく使うサービスほど、“いつものアクセス経路”から再度ログインするほうが安全です。 -

社内共有も忘れずに!

手口の進化が早いため、社内掲示板やミニ研修などで最新の「だまし方」情報をシェアしておくと安心です。

▽さらに詳細を知りたい方はこちら

警察庁「フィッシング対策ページ」:https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/phishing.html

2025年最新のフィッシング

特に今増えているのが、スマホ決済と連動した詐欺です。

Apple PayやGoogle Walletにカードを登録させ、そのまま不正使用する――というケースが広がっています。

また、「Smishing Triad」と呼ばれる国際的な詐欺グループの存在も注目されており、日本語を含む多言語での攻撃も巧妙化しています。

もし被害にあったら?

注意していたけど、もし被害にあってしまった場合…

そういう時はどうすればいいのか、もしっかりと把握しておきましょう。

1|まずは遮断すること

・ネット接続を一度切断(Wi-Fi・LAN)

・不審なソフトをアンインストール

・ウイルススキャンを実施

2|パスワードの切替

・被害が疑われるアカウントはすぐパスワード変更

・二段階認証(2FA)をオンに

3|関係機関へ連絡

・銀行やカード会社に不正利用の報告

・警察の「サイバー犯罪相談窓口」への通報

・企業内なら、情報システム部門へ即連絡

4|証拠はそのまま保存

・表示された画面やメール内容をスクリーンショット保存

・やりとりの記録・入力量・送金先などもメモしておくと、後の対応がスムーズに!

まとめ|「従わない・踏み込まない」それだけで守れる!

-

サポート詐欺は「焦って電話しない」「画面は閉じる」でOK

-

クイッシングは「知らないQRを読まない」「公式からアクセスし直す」でOK

-

もしものときは、落ち着いて遮断・切替・報告・保存を徹底!

セキュリティは“全部やる”より“ポイントを押さえる”が大事。

無理なく、でも着実に、身の回りの安全を守っていきましょう。

番外編|退職・異動の時期の情報漏洩に注意!

「うちは詐欺被害はないな」と感じている方も、別のルートからの情報漏洩にも注意しましょう。

特に、最近の報告では、情報漏洩の原因として「退職者による情報漏洩」が一番多くを占めています。

**“人が動く時=情報が動く時”**という落とし穴を忘れずに。

-

クラウドの共有リンクがそのままになっていた

-

自動転送メールが止まっていなかった

-

私用クラウドに業務データが同期されていた

退職・異動・組織改編などのタイミングは、うっかりミスによる漏洩が起きやすい時期です。

以下の記事で、具体例と対策をまとめています。あわせてご確認ください!

この記事を書いた人

このライターの最新記事

トレンド2025年11月28日【完全版】AIに正しく伝えるプロンプト練習10ステップ|初心者でも今日から上達する方法

トレンド2025年11月28日【完全版】AIに正しく伝えるプロンプト練習10ステップ|初心者でも今日から上達する方法 トレンド2025年11月6日AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集

トレンド2025年11月6日AIにうまく伝わる!“プロンプト”の書き方完全ガイド|仕事で使える指示文テンプレ&例文集 トレンド2025年10月28日中小企業のためのランサムウェア対策|被害の流れや感染経路を徹底解説

トレンド2025年10月28日中小企業のためのランサムウェア対策|被害の流れや感染経路を徹底解説 トレンド2025年10月10日最近のサイバー攻撃事例から学ぶ、企業に求められるセキュリティ対策【最新トレンド】

トレンド2025年10月10日最近のサイバー攻撃事例から学ぶ、企業に求められるセキュリティ対策【最新トレンド】